EL COLISEO DE ROMA.

Laura Nieto González 2ºBach C.

Contexto histórico.

Construido en el siglo I

d.C (años 72-80), durante la dinastía Flavia la cual comprendió a

tres gobernadores que ocuparon el trono 27 años fue la dinastiá más

corta junto con los emperadores Ilirios.

Vespasiano (69-79 d.C.)

Tito (79- 81 d.C.)

Domiciano (81- 96 d.C.)

La dinastía Flavia fue

antecedida por Nerón (54-68 d.C.). En Roma ya se habiá construido

un anfiteatro en 29 a.C., en el Campo de Marte, fue el primero de

gran tamaño de la ciudad , el cual poseía todas las instalaciones

necesarias pero quedo destruido en el gran incendio del 64.

Con Vespaciano el imperio

se recuperó y como signo de mejora económica del Imperio, se

realizó el Coliseo, probablemente la obra antigua más importante,

conocida e impresionante antigua.

Clasificación de la

obra.

Estilo: Arquitectura ciudad de

la Antigua Roma.

Escuela: Fundado por

Vespasiano y Tito pero no posee escuela.

Autor: Desconocido.

Título: Anfiteatro

Flavio o Coliseo.

Ubicación: Piazza

del Colosseo, 1, 00184 Roma RM, Italia

Construcción: 72-80 d.C.

Material: Construido en

bloques de travertino con juntas de hormigón, ladrillo y piedra de

toba.

Medidas: 187m de largo x

155m de ancho y cuatro pisos de altura.

Forma: Ovalada.

Contenido y función.

Funcion civil; público

(edificio para espectáculos).

Su función era

entretener al púlico con peleas de animales, luchas de gladiadores,

batallas navales etc.

Historia del Coliseo

romano.

Se construyó justo al

Este del Foro Romano, cerca de una estatua colosal de Nerón

representada como el Dios Helios. Sus obras empezaron entre el 70 d.

C. y el 72 d. C., bajo mandato del emperador Vespasiano. El

anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio

romano, se completó en el 80 d. C. por el emperador Tito,que celebró

su apertura con 100 días de festejos; y fue modificado durante el

reinado de Domiciano.

Cuando Vespasiano murió en el 79, el Coliseo ya

estaba completo hasta el tercer piso. Su hijo Tito terminó el nivel

superior e inauguró el edificio en el 80. Más adelante se remodeló

el edificio bajo el mandato del emperador Domiciano,

quien construyó el hipogeo, una serie de túneles subterráneos que

se usaban para alojar animales y esclavos. También añadió una

galería en la parte superior del Coliseo para aumentar su aforo, por

lo cual fundó un cuarto piso.

Poseía un inicial aforo

para 50.000 espectadores, con ochenta filas de gradas. Los que

estaban cerca de la arena eran el Emperador y los senadores, y a

medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la

sociedad.

Los materiales utilizados

fueron diferentes según las cargas que tenían que soportar: en los

pilares y muros exteriores se empleó piedra y ladrillo y piedra más

ligera cuanto más cerca de la arena. Se utilizó el hormigón en la

construcción de los pisos abovedados de los corredores. En su

construcción se emplearon 100.000 m de travertino y 300 toneladas de

metal para las grapas que mantenían unidos los bloques.

La numeración consecutiva sobre los arcos de entrada se

correspondía con la numeración de los asientos.

El Coliseo se usó

durante casi 500 años, celebrándose en él los últimos juegos de

la historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional

fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 d.C. Los

bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI.

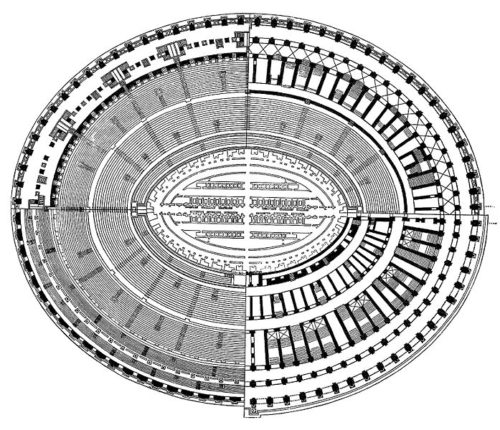

Estructura.

En él fueron utilizadas las más variadas técnicas de de construcción.

- Las pilastras y los arcos son

de travertino colocado sin argamasa. En las partes inferiores y en los

sótanos se empleó la toba del mismo modo. Muchos de estos sillares iban

sujetos con grapas metálicas. Las bóvedas que sostienen la cávea se hicieron vertiendo argamasa de cemento directamente sobre cimbras de madera, una innovación que aligeraba la fábrica.

- El

hecho de que el edificio se ubicase sobre una laguna obligó a excavar

hasta 14 metros de limos inservibles y realizar una cimentación de casi

13 metros de opus cementicium (hiladas de argamasa de cal y piedras alternadas)

- La Cavea.

El amplio graderío interior estaba diferenciado en gradus, pisos reservados para las diferentes clases sociales:

- En el podium,

el primero de ellos, se sentaban los romanos más

ilustres: senadores, magistrados, sacerdotes y quizá las vestales. En

los dos extremos del eje menor había sendos palcos bien acomodados y

lujosos: la tribuna imperial (pulvinar) y otra

reservada para el magistrado que en ocasiones presidía los juegos. Dado

que este piso era el más próximo a las fieras, había una red metálica de

protección y arqueros apostados regularmente.

- El llamado maenianum primum, sitio elegido o seleccionado para los aristócratas este a su vez no pertenecían al senado en pleno,

- El maenianum secundum, dividido en el imum para los ciudadanos ricos y el summum para los pobres.

- En lo más alto estaba el maenianum summum in ligneis, hecho de madera, probablemente sin asientos y reservado para mujeres pobres.

El Coliseo de Roma tenía un techo de lona para proteger a la gente del sol.

Además, algunas órdenes sociales o clases sociales con privilegios, como los tribunos, sacerdotes o la milicia, tenían sectores reservados para sentarse en la arena.

El acceso desde los pasillos hasta las gradas se producía a través de los vomitorios, llamados así porque permitían salir una enorme cantidad de gente en poco tiempo. Estaban tan bien diseñados que los 50 000 espectadores podían ser evacuados en poco más de cinco minutos.

La fachada

La fachada posee cuatro órdenes,

cuyas alturas no se corresponden con los pisos interiores. Los tres

órdenes inferiores los forman 80 arcos sobre pilastras y con semicolumnas

que soportan un entablamento decorativo. El cuarto es formado

por una pared ciega, con pilastras adosadas y ventanas en uno de cada

dos vanos.

Respecto a los aspectos

estéticos aparece la combinación de arco y dintel y la superposición de

órdenes toscano, jónico y corintio. El último piso tiene un estilo

indefinido que fue catalogado en el siglo XVI como compuesto.

Era común y corriente superponer los estilos diferentes en los pisos

sucesivos, pero no era habitual hacer edificios con cuatro órdenes

superpuestos. Las comunicaciones entre cada piso se realizaban a través

de escaleras y galerías concéntricas.

El velario

El Coliseo de Roma contaba a su vez con una cubierta de tela gruesa desplegable accionada mediante poleas. Esta cubierta, hecha primero con tela de vela y luego sustituida por lino,

se apoyaba en un entramado de cuerda. Cada sector

de tela podía moverse por separado de los de alrededor y era accionado

por un destacamento de marineros de la flota romana.

En la parte superior de la fachada se han identificado los huecos en los que se colocaban los 250 mástiles de

madera que soportaban los cables. Al parecer las cuerdas se anclaban en

el suelo, pues de otro modo los mástiles soportarían demasiado peso.

Espectaculos en su

interior.

Además de luchas de

gladiadores muchos otros espectáculos como naumaquias aunque no es

seguro (batallas de barcos), caza de animales, ejecuciones,

exposiciones de animales exóticos, batallas recreadas, luchas de

fieras y obras de teatro mitológicas.

El edificio dejó de

emplearse para estos propósitos en la Edad Media más tarde, sirvió

como refugio, fábrica, una orden religiosa, fortaleza y cantera.

Daños del edificio.

La estructura está

bastante dañada por los terremotos. El Coliseo experimentó

grandes cambios en su uso durante el periodo medieval. A finales del

siglo VI se construyó una pequeña iglesia dentro de la estructura

del anfiteatro, aunque aparentemente no le dio un significado

religioso al edificio entero. La arena se transformó en un

cementerio. Los terremotos de 801 y 847 provocaron grandes destrozos

en un edificio prácticamente abandonado en las afueras de la ciudad

medieval.

En el 217, el Coliseo fue

gravemente dañado por un gran incendio (causado por una tormenta

eléctrica, según Dión Casio) que destruyó el suelo de madera en

el interior del anfiteatro. No se reparó del todo hasta el 240 y se

siguió remodelando en el 250 o 252, y de nuevo en el 320. Una

inscripción recoge que varias partes del Coliseo fueron restauradas

por Teodosio II y Valentiniano III (que reinaron del 425 al 450),

posiblemente para reparar los daños que causó un terremoto en el

443; y se realizaron más obras en el 484 y 508. La arena se seguía

usando para competiciones hasta bien entrado el siglo VI,

registrándose la última pelea de gladiadores de la historia cerca

del 435.

Alrededor del 1200 la

familia Frangipani se apropió del Coliseo y lo fortificó, usándolo

de forma parecida a un castillo y convirtiéndolo en su área de

influencia.

El gran terremoto de 1349

dañó severamente la estructura del Coliseo, haciendo que el lado

externo sur se derrumbase. Muchas de esas piedras desprendidas fueron

reutilizadas para construir palacios, iglesias( incluido el

Vaticano), hospitales y otros edificios en toda Roma.

El expolio de piedras

continuó hasta 1749, en que Benedicto XIV consagró el monumento

como lugar santo en memoria de los mártires allí ejecutados.

Una de las últimas

barbaridades que sufrió el Coliseo fue ser objeto de simbolizar el

borrador de la historia de Italia por parte de los militares. La

parte del edificio que falta fue una bomba caída en el mismo durante

la Segunda Guerra Mundial.

Curiosidades

El Coliseo albergó espectáculos como las

venationes (peleas de animales) o los noxii (ejecuciones de

prisioneros por animales). Se calcula que en estos juegos

murieron entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Asimismo, se

celebraban naumachiae, espectaculares batallas navales que requerían

inundar la arena de agua. Es probable que fueran en los primeros

años, antes de construirse los sótanos bajo la arena. El Coliseo

poseía un avanzado sistema de canalización de agua que permitía

llenar y vaciar rápidamente el piso inferior. El Coliseo se usó

durante casi 500 año.

Relevancia en la actualidad

El Coliseo es sin duda uno de los grandes atractivos turísticos de

Roma. Ha sido llevado al cine

en múltiples ocasiones, destacando sobre todo la reconstrucción

digital mostrada en la película Gladiator.

En 1980,

la Unesco declaró

el centro histórico de Roma,

incluido el Coliseo, Patrimonio de la Humanidad.

Desde 2000, las

autoridades mantienen el edificio iluminado durante 48 horas cada vez

que en algún lugar del mundo se le conmuta o aplaza una sentencia de muerte a un condenado.

Es una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno

(2007).

En el verano de 2016

culminó una trabajosa tarea de limpieza del exterior del edificio,

la primera de tipo integral que se le ha realizado en toda su

historia; un proceso iniciado casi tres años antes.

/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/04/06112856/iStock-503686236-1024x575.jpg)